母が、CVポートを造設したのが10年前のこと。

当時、不安に思っていたことが2つあります。

1. 何のために、手術までして器具を体内に埋め込まなければならないのか?

2. 自宅で点滴を行うために、事前の準備やかかる費用など分からなかった。

特に、2つ目については何を疑問に思って良いのかさえ分からなかったので、とにかく退院後の生活に不安を抱いていました(-_-;)

今回は、このような経験から在宅でCVポートを円滑に管理する方法を解説いたしますので参考にしてみてください。

目次

最初に、在宅でCVポートを管理するには在宅医療の導入が必要です。

母は、低ナトリウム血症という病気でカリウムとナトリウムを継続的に補わなければならなくなり、CVポートが必要不可欠に。

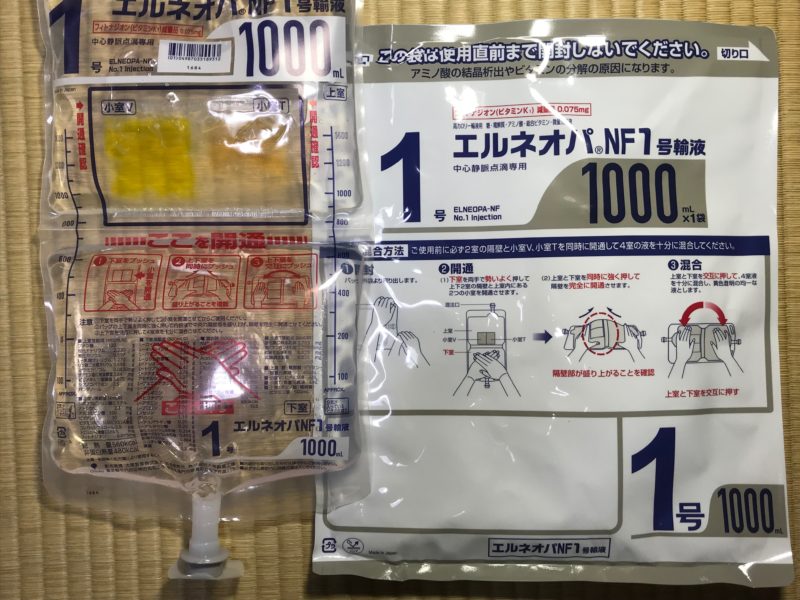

その4年後から、高カロリー輸液の投与を開始しています。

CVポートは、必要なときに体外から接続して薬剤などを点滴投与するためのものです。

これらの取り扱いは医療行為のため、医師と訪問看護師の医療サポートが必要になります。

医師は、診察・薬の処方等々。

訪問看護師は、主に点滴管理や体調管理を医師と連携して行います。

我が家も、穿刺(せんし)やポートまわりの備品の準備、バイタルチェックなどのサポートを受けています。

在宅医療の利点は、何と言っても通院や入院することなく住み慣れた自宅で療養できることに尽きます。

また、費用負担も入院を継続するよりも少なく済む場合が多いです。

在宅医療を導入するためにすべきこと

在宅医療を導入するにあたり、やっておかなければならないことが2つあります。

- 訪問診療に対応する「かかりつけ医」を決めておく。

- 介護保険制度を、利用できるようにしておく。

「かかりつけ医」は、CVポートを造設した病院で紹介してくれます。

その際に、できれば1つだけでなく、複数の病院を教えてもらって選択するようにしてください。

中には、我が家のように「かかりつけ医」と長く密に付き合うことになる人もいると思います。

当然、合う合わないの相性もあるでしょうし、後々支障が出たときに他の選択肢を知っておいた方が安心です。

もちろん、近所の行きつけの病院が「かかりつけ医」になってくれるのなら、それに越したことはありません。

介護保険制度については、訪問診療が介護保険適用になるケースがあります。

在宅医療は、医療保険と介護保険の両方を使い分けながらサービスを利用していくことになるので、ケアマネジャーを専任して使えるようにしておきましょう。

CVポートの管理を託す「かかりつけ医」を選択するポイント

僕は、「かかりつけ医」を1度替えているのですが、介護負担が大幅に軽減した経験をしています。

最初の病院は、いわゆる内科の町医者。

スタッフ10名くらいで、そのうち2名が訪問看護師です。

現在の「かかりつけ医」は、一般病床を200床有する総合病院。

在宅医と訪問看護師は、病院が運営する診療所と訪問看護ステーションからそれぞれ派遣されています。

以前の病院と、現在の病院を比較してみました。

在宅医:総合診療医

訪問診療: 月2回

訪問看護師: 週3回派遣(点滴セットのみ 1か月合計12回)

24時間365日体制でのサポート:有

在宅医が内科医と総合診療医の違い

現在の在宅医は、病気以外のことでも何か健康に不安を感じたときは気軽に相談に乗ってくれます。

たとえば、減薬もその1つです。

また、通院が困難な母にとって、ストーマの皮膚荒れの処置や骨折したときはどうすれば良いかなど、医師の専門外の症状でも診てもらえるので本当に助かります。

対して、個人医院は必須だった週3回の点滴を提供するのみの病院でした。

訪問回数の違い

訪問診療の回数は、以前の個人医院が月1回でしたのでそれが普通だと思っていました。

今の「かかりつけ医」に替わったとき、なぜ2回なのか尋ねたのですが、母の病状だと月2回が適正とのこと。

病院側に、訪問回数の基準があるのかどうかは分かりません。

ただ、我が家に限れば2週間の間隔がちょうど良い感じです。

訪問診療の頻度は、患者の病状や様子で変わるようなので病院と相談してから決めるようにしてください。

訪問看護の回数の違いについては、会社勤めをしていた頃は再度訪問して点滴を外していただいていたのですが、今は僕がしているので半分になっています。

緊急時の24時間365日の医療サポートの有無

CVポートの管理は、ポート感染などリスクの伴う医療行為です。

いつ何時、発熱の症状が出るとも限りません。

外来~在宅~入院まで、トータルで面倒見てもらえる方が安心ですし負担も軽減できると思います。

以前の個人医院は、母の病状に対応できていなかったという点で失敗でした。

しかし、これらは「かかりつけ医」を替えてはじめて分かることです。

結果的に、医療度や介護度が低いあいだは個人医院の医療サポートで何とかやっていましたが、そのうち支障がでるように・・・

最後は、行き詰まって動きがとれなくなってしまい「かかりつけ医」を替えています。

今は必要最小限のことだけで良くても、親がいつまでも元気だとは限りません。

それに、CVポートが必要だということは、それなりの疾病を抱えていると思います。

この経験から、ポート管理を託す「かかりつけ医」は、マンパワーの限りある個人医院では難しいのではないかと。

近い将来を見越して、ある程度組織だった病院にした方が良いかと思います。

CVポートの管理にかかる医療費について

訪問診療や訪問看護に、どのくらいの費用がかかるかは気になるところです。

訪問診療や訪問看護に、どのくらいの費用がかかるかは気になるところです。

下記は、以前と現在の「かかりつけ医」の費用の比較になります。

費用:訪問診療 8.000円(医療保険:2割負担)

訪問看護 8.000円(介護保険:1割負担)

費用: 訪問診療 約12.000円(医療保険と介護保険:1割負担)

訪問看護 7.500円前後(介護保険:1割負担)

まず、適用される保険から。

訪問診療と訪問看護は、適用される保険が異なります。

個人医院のときは、訪問診療には医療保険、訪問看護には介護保険が適用されていました。

総合病院は、訪問診療に「居宅療養管理指導」の項目があり医療保険と併せて介護保険も適用されています。

訪問診療の費用について

訪問診療の料金は、診療方針による追加対応の違い、個別的な要素が大きく関わるので一概にいくらかかるとは言えません。

しかし、主な費用の内容を知っていれば、おおよその把握は可能です。

訪問診療費は、「基本診療費」「追加加算される診療費」「医療費負担割合」をもとに決まります。

計算式にすると、

訪問診療の費用=基本診療費 + 追加加算される診療費 × 医療費負担割合

基本診療費は、1カ月に2回の訪問診療で院外処方箋を交付する場合、おおよそ7,000円(1割負担)となります。(日本訪問機構:患者様・ご家族向け情報より引用)

追加加算される診療費は、点滴管理や採血検査など実施した分だけ追加加算されます。

母の場合は、点滴管理の他にも持病を併せ持っているので、これらの対応や処置が別途加算される形となります。

医療費負担割合は、健康保険の自己負担割合のことです。

個人医院の頃は、母は70歳くらいでしたので2割負担でした。

75歳以降は、後期高齢者医療制度で1割負担になっています。

以前の個人医院の月々の費用は、訪問診療と訪問看護の双方とも毎月8.000円。

ポート管理だけでしたので分かりやすいと思ったのですが、費用が定額なのが何ともどんぶり勘定ぽくて今となってはいかがわしく感じます。

こちらは、参考までに。

訪問看護の費用について

訪問看護には、それぞれの内容で「単位」が定められており、1単位ごとの金額に応じて料金が決定されます。

下記は、我が家の訪問看護の明細です。 訪問看護Ⅰ 数量 13回 単位:6110 緊急時訪問看護加算1 1回 574 訪問看護特別管理加算Ⅰ 1回 500 訪問看護体制強化加算Ⅱ 1回 200 訪問看護サービス提供体制加算ⅠⅡ 13回 78 介護総費用 ¥76.187 1割負担:¥7.619 ※お住いの地域によって、1単位あたりの金額が10円ではないところがあります。

費用の核となるのが、訪問看護Ⅰの欄。

我が家は、1回あたりの訪問看護の時間が30分未満、1回あたり470単位の設定です。

これを1か月の訪問回数で掛けます。

470単位×13回=6.100単位

1単位の金額が10円だとすると、訪問看護師1回あたりの金額は4.700円です。

時間の設定は、その他に20分未満、30分以上60分未満、60分以上1時間30分未満がありそれぞれ料金が異なります。

その他の項目は諸々なので、詳しくは利用する訪問看護ステーションに問い合わせて確認してください。

在宅でCVポートの管理は難しい?

CVポートの管理を、果たして自宅で出来るのだろうか?

過去に、僕が抱いていた同じ不安を持つ人もいると思います。

結論から言うと、在宅医や訪問看護師がフォローしてくれるので大丈夫です。

針を刺したり、点滴を体内に入れるまでの点滴ルートの確保など、難しい箇所は訪問看護師に頼れるので問題ないと思います。

現に、僕が働いていた頃は一切ノータッチですべて丸投げでした(笑)

点滴は、月・水・金の朝一から入れ始めお昼頃には終わるので、会社勤めだと出番がなかったからです。

その後、高カロリー輸液を訪問看護師の来ない土曜日に入れていた時期があり、一通りできるようになっていますが、最初から無理してする必要はないと思います。

CVポートの管理は、ご家族がどこまで担うかを病院と相談・やることを明確にしておくことが重要です。

やってみないと分からないこともあると思うので、できれば退院前に看護師さんにお願いして一緒にやってみると不安も軽減されると思います。

おわりに

在宅でCVポートを管理するための準備や注意点、費用について解説しましたがいかがでしたか?

まず、必要なことは在宅医療の導入と介護保険を使えるようにしておくこと。

あとは、ご家族の協力ですかね。

CVポートを扱うには、ご家族が在宅医療と連携して一緒に機能することが必要になります。

もちろん、介護度が低ければ患者自身がCVポートの管理をすることも可能です。

ただ、病状や介護度によっては、ご家族が日中や夜間も起きてCVポートの管理をしなければならなくなります。

場合によっては、いくら医療、介護サービスをうまく組み立てても回らないこともあるかもしれません。

仕事を両立して介護にあたるならななおさら、それなりの覚悟がないとできないことなので、ご家族がどこまでできるか整理して病院やケアマネジャーに相談してみてください。

在宅医:内科医

訪問診療: 月1回

訪問看護師: 週3回派遣(点滴セット、除去で1日2回 1か月合計24回)

24時間365日体制でのサポート:無