母が、足を骨折して立てなくなってから早いもので、今年の7月で丸6年になります。

転倒して骨折、そしてほぼ寝たきりになった母を持つ僕が声を大にして言いたいこと!

高齢者が、骨折してからでは手遅れです。

特に、骨粗しょう症が原因で転倒してしまうと、転倒→大腿骨骨折→寝たきり→認知症のレールから逃れるだけでも至難の業だと思います。

今回は、なぜ「転倒・骨折」が寝たきりに直結するのか、健康寿命を延ばすためにはどうすれば良いかを解説いたしますので参考にしてみてください。

目次

平均寿命と健康寿命の差が意味すること

健康寿命とは、介護を必要とせず、健康で日常生活を支障なく送ることができる寿命のことです。

WHOが提唱した新しい指標で、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間になります。

健康寿命と平均寿命の差は、健康上の問題で日常生活に制限が生じている期間です。

その中には、施設で介護を受けながら余生を過ごしておられる人もいるでしょうし、うちの母のように在宅で寝たきりの人もいるでしょう。

問題は、健康寿命と平均寿命の差の長さです。

男性は8.73年、女性は12.07年。

男女ともに、健康寿命と平均寿命の差がかなりあることに驚かされます。

母が、要介護になったのが確か68歳。

今年、80歳なので現地点でちょうど平均です。

大概長いと思っていたのに、これで平均だということに2度ビックリです。

日本は、長寿国として平均寿命ばかり取り上げられていますが、重要なのは健康寿命であって平均寿命ではありません。

いくら長生きしても、本人が死にたいと思うような身体の状態なら意味ナシです。

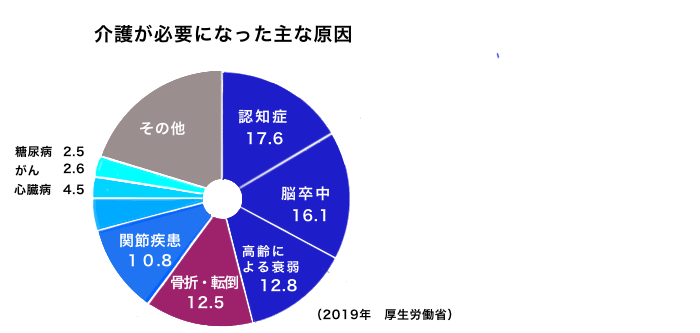

「骨折・転倒」は要介護になる原因の4番目

介護が、必要になる主な原因。

認知症、脳卒中、高齢による衰弱、骨折・転倒の順です。

しかし、骨折・転倒がこんなに上位だとは意外でした。

実は、大腿骨骨折だけでも年間20万人以上の人が受傷していると言われています。

その中には、母のように寝たきりになって介護度が著しく重くなってしまう人も多いようです。

「足を骨折しただけなのに、どうして寝たきりに!?」

今となって分かることは、

母が、運悪く転倒して骨折した訳ではないということ。

いつ転んでもおかしくない、転びやすい状態だったこと。

骨粗しょう症が原因で、なるべくしてなった骨折だということ。

大腿骨は、体重を支えたり、歩いたりするのに重要な役割を果たしている人間の骨格の中で最も大きい管状骨です。

簡単に折れてしまうこと自体異常だと考えると、偶然ではなくやはり必然だったのでしょう。

警戒すべきことは、大腿骨骨折は頻度が高く年々増加傾向だということ。

発生率も40歳から年齢とともに増加し,70歳を過ぎると急激に増加しているので対策をしておきたいところです。

骨粗しょう症が骨折・転倒に直結する理由

母が、要介護になったのが12年前。

その1~2年後から、背骨の上部が急速に曲がりだしました。

それも、わずか1年くらいで曲がってしまったと記憶しています。

さらに1~2年後には、歩行器を必要とするように。

画像は、母が転倒する1年前なので7年前のものになります。

頭が垂れ下がって、バランスも悪いです。

おそらく、このときにはすでに骨粗しょう症が重症化していたのでしょう。

骨折後に通院していた整形医からは、骨粗しょう症で骨が弱くなると上半身を支えることができなくなって、最初に影響を受けるのが背骨だとのこと。

今から思えば、この画像からも転倒するのは時間の問題だと伺えます。

骨粗しょう症が厄介なのは、治療が難しいところ。

特に、骨折すると治療が困難です。

若くて健康な方だと1~2か月で完治する骨折でも、母のように半年、1年経っても骨がつかないこともあり得ます。

たとえ、骨粗しょう症が重症化していなくても、高齢者だとある程度治療に時間がかかることは想定しておいた方が良いでしょう。

回復が遅れることによってもたらされること

高齢者が大腿骨など足を骨折すると、入院中は安静状態になりベッドで横になっていることが多くなると思います。

高齢者が大腿骨など足を骨折すると、入院中は安静状態になりベッドで横になっていることが多くなると思います。

すなわち、寝たきり入院です。

高齢者が、寝たきり入院になるとどうなるのか?

筋力が、すぐに削げ落ちます。

僕も、母の足がやせ細っていく様を目のあたりにしてとても焦りました。

寝たきりの状態の筋肉の低下値を調べると、1週間で20%の低下。

その後も、1週間ごとに約20%の筋力が低下していきます。

1週間で80%、2週間で64%、1か月で約41%・・・

たった1ヶ月で、筋力が半分以下になってしまいます。

母も、1~2か月経つ頃には足の筋肉が見る影もなく、足だけでなく体全体が小さくなったように感じました。

半年後に退院する頃には、足に限れば骨と皮だけ。

あれでは、たとえ骨折が完治したとしても、歩くどころか立ち上がることさえできないでしょう。

このときはじめて、高齢者はこうして寝たきりになるのだと知りました。

骨粗しょう症を防ぐためには若いときから予防し始めることが大切

骨粗しょう症は、治療が難しく予防が大切な病気です。

カギを握るのは骨量。

予防するためには、若いうちから骨量を維持することや増やすことに努めることが重要になります。

以前の記事をなぞりますが、骨量は20歳代でピークになり上限が決まってしまうものです。

なので、成長期が過ぎるとその枠内で骨量を増やすしかありません。

では、骨量を増やすには、どうすれば良いのか?

母の治療経過から見ても、薬やサプリメントだけでは難しいかと。

骨量を増やすには、栄養バランスの取れた食事、適度な運動、日光浴、十分な睡眠が必要不可欠と言われています。

加えて、禁煙・節酒・適正体重の維持に努めること。

いわゆる、生活習慣の改善が必要と言う訳です。

しかし、生活習慣の改善は継続を伴う高いハードル。

食事1つとっても、容易ではありません。

高齢者に限らず若いうちから、子供の頃から身体を動かす習慣を身につけたり、どういう食事が良いのかということをしっかり身につけることが大切です。

現代は、若くても立つ・歩くなど移動機能の低下が始まる時代です。

現状を把握するためにも、一度病院で骨密度検査をすることをおすすめします。

骨粗しょう症を専門とする整形外科医か、もしくは内科医でも診てくれると思います。

おわりに

人生のうちの1割以上の時間が、日常生活に制限があるという現実。

人生のうちの1割以上の時間が、日常生活に制限があるという現実。

男女平均で、約10年です。

それにしても、日常生活に支障がある期間が長すぎます。

この境遇になって、はじめて分かること。

自身や家族が出来ないことを、他の誰かにやってもらわないといけなくなります。

中には、デイサービスの利用や施設入居を余儀なくされる人もいるでしょう。

それに治療費や施設など、まとまったお金も必要になります。

闘病だと、心理的にもかなり辛い思いをする人もいるのではないでしょうか。

それに、家族を犠牲にしてまで生きたくないと思っている人も多いはずです。

母も、苦痛に満ちた12年間だったと思います。

誰しも死ぬ間際まで、身の回りのことは自分でしたいもの。

生涯現役でいるためにも、平均寿命と健康寿命の差を縮める取り組みすることは必要かと思います。