突然ですが、皆さんは清拭(せいしき)をご存じですか!?

恥ずかしながら、僕は知りませんでした。

訪問看護師さんから「清拭しましょうか?」という申し出があったとき、聞き慣れない言葉に「せいしき」って何のことですか?と聞き直してしまったぐらいです(笑)

今回は、ご家庭で清拭を行うためのポイントや注意点をまとめておきたいと思いますので参考にしてみてください。

目次

清拭とは?

1か月前、母が右腕を骨折。

当面のあいだ訪問入浴が不可になったため、代わりに訪問看護師さんに清拭をお願いしています。

清拭とは、入浴やシャワーを浴びることの出来ない人に蒸しタオルなどで体の汚れを拭いてあげることです。

清拭の目的と効果

清拭の目的の1つは、体を清潔に保つこと。

その他にも、下記の効果が期待できます。

- 体位交換の際、手足を動かすので関節が硬くなることを予防

- 体を拭くことによって血行が促進されるため、褥瘡(じょくそう)や細菌感染の予防

- リラックス効果

何らかの事情で入浴できない人にとっては、蒸しタオルで身体を拭いてあげるだけでもさっぱりして気持ちが良いと思います。

皮膚トラブルのチェックもしやすいですし、会話をしながらだと親とコミュニケーションをとる良い機会です。

清拭は、体を清潔にするだけでなく、体をすっきりさせることでリラックス効果や、体位交換の際に体を動かすのでちょっとした気分転換にもなります。

準備するもの

清拭に必要なものに、特別なものはありません。

すべて日用品でまかなえます。

用意するもの

タオル5枚程度 身体を拭くため用。

バケツ タオルを温めるため50~55℃のお湯をバケツに入れておきます。

バスタオル 清拭中に身体を隠したり、冷めないように身体を覆うために使います。

レジ袋 使用したタオルを入れるために使います。

ビニールシート バケツのお湯がこぼれてもいいように敷いておきます。

着替え

必要に応じてビニール手袋、保湿剤、塗り薬

段取りが悪いとバケツのお湯が冷めてしまったり、薄着の状態で待たせてしまうことになるので、清拭を始める前に必要なものはあらかじめ揃えておいて下さい。

清拭の順番とポイント

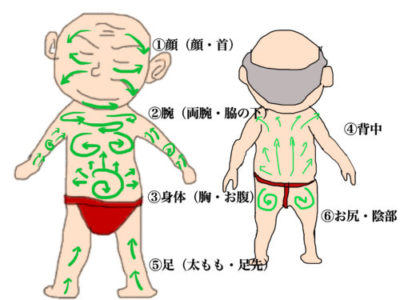

清拭の順は、身体の上半身から下半身へと言われていますが、僕はタオルさえ使え分ければどこから先に行ってもそこはそれぞれの好みで良いと思います。

まあ、キレイなところから顔から下に順番だと覚えやすいです。

顔→首→腕・手→胸→腹→背中→腰→両足→陰部

最後に足の甲、指の間、足裏を拭きましょう。

腹部、胸、お尻は、円を描くように。

手足は、血行促進のため心臓に向かって優しくなでるように拭くのがポイントです。

耳の後や首回り、脇、お尻、女性の場合は乳房の下などの汗をかきやすく垢がたまりやすい箇所は、念入りに拭いてあげてください。

拭いた直後は、気化熱で寒気を感じないようにするためにバスタオルで素早く包み、抑え拭きをして水分をよく拭き取ります。

また、拭いていない部分はバスタオルをかけたりして、身体が冷えてしまわないよう注意してあげてください。

他の箇所を拭いているあいだ、腹部とお尻を蒸しタオルをしばらく置いて温めてあげると、おなかの調子が良くなったりお尻の褥瘡予防に良いのでおすすめです。

清拭の注意点

僕は、訪問看護師さんと一緒に清拭を行っているのですべてお任せですが、ご自身で行うときは下記の項目に注意して下さい。

●室温に注意する。なるべく暖かい日中に行う。

●清拭前に体調の確認、バイタルチェックをする。(体温・血圧)

●血圧や血糖値の変動が起こりやすい、食事の前後一時間は避ける。

●筋肉の走行に従って拭く。拭いた直後に拭き取る。

●圧力をかけ過ぎないよう皮膚を傷つけないように注意する。

食事の前後1時間や、リハビリ後などで体力が消耗している時間帯は避けた方が良さそうです。

また、バイタルサインにも注意して必要であれば部分清拭に切り替えるなど、臨機応変に対応しましょう。

電子レンジでホットタオルを作る方法

清拭するのに特別なものはありませんが、いざバケツを準備してお湯でタオルを絞るのは面倒だと感じる人もいるのではないでしょうか。

そんなときは、電子レンジで簡単にホットタオルが作れるのでおすすめです。

作り方は、タオルを水で濡らした後、絞ってレジ袋に入れだけ。

その際、必要分4~5枚を1度にレジ袋に入れて大丈夫です。

電子レンジで、ホットタオルを作るコツは2つ。

レンジでチンする際、レジ袋の口を閉じておくこと。

温めている途中で乾燥しないようにするためですが、袋を折り曲げて濡れタオルの下にしておけば重みで袋の口はふさがります。

もう1つは、タオルは固く絞っておくことです。

タオルの水分量が多いと、皮膚に水分が残りやすくなり身体の熱が奪われて寒さを感じてしまう恐れがあります。

あと、電子レンジだとタオルがとても熱くなります。

タオルを広げると、すぐに温度が下がるので使用前に確認して温度調節してください。

陰部を洗う方法

介護用おむつは、防水性が高いため蒸れやすく、かぶれなどの肌トラブルが起きやすいのが難点。

母も、何度かかぶれた経験があるので気を付けているのですが、一旦かぶれてしまうとなかなか治らないので本当に厄介です。

かぶれは、蒸れや不衛生な状態が長時間続くことで引き起こされるので陰部を清潔に保つためのも定期的に洗いましょう。

タオル3枚、ペットボトル、弱酸性ソープ、ビニールシート

- ベッドが濡れないように、ビニールシート、タオルの順に敷く。

- 弱酸性のソープで、陰部、お尻の汚れを取る。

- お湯をかけて洗い流す。

- 乾いたタオルで軽く押さえ拭きをする

- 必要に応じて塗り薬を塗る

ペットボトルは、陰部を洗い流すためのものでキャップに目打ちで3か所穴を開けると、一定の流量でお湯が注げる便利グッズになります。

お湯は、500ミリリットルあれば足りるので500ミリリットルの容器を準備してください。

僕は、ベッドを濡れさせないための工夫として、太ももあたりにクッションをかましてその上にビニールシート、タオル2枚を並べて敷いています。

500ミリリットル程度のお湯だと、お尻の下に敷いたタオル2枚で十分吸収してくれますが、さらに勾配をつけることによって水の流れが背中の方にしか行かないので作業しやすくおすすめです。

あと、早く乾かすためにドライヤーを使用しています。

温風ばかりだと熱くなりすぎるので、送風と交互に切り替えながら乾かすのがコツです。

陰部のスキンケア―のポイント

「かぶれ」の予防は、陰部を洗ったあとのケアが大切。

大事なのは「乾燥」と「保湿」です。

肌が湿ったままの状態で、紙おむつをつけると雑菌が繁殖して肌トラブルに直結するので、洗浄したあとは乾いた布で水分をしっかり拭き取るようにしてください。

また、肌を乾かした後は皮膚の保護も忘れずに保湿対策を行いましょう。

乾燥は、皮膚にとって守られていない状態です。

紙おむつのズレなどで、皮膚が傷つきやすくなるのでワセリンのような保湿クリームを塗って保護してください。

ワセリンは、皮膜の役割をして肌への負担を和らげてくれますし、摩擦も軽減してくれます。

ベッドで頭を洗う方法

年末年始で訪問入浴が2週間空いてしまったりして、髪を洗いたいときもあるかと思います。

そんなとき、ベッド上で髪を洗う方法を知っておくと便利です。

シャンプー・リンス、ドライヤー、フェイスタオル、バスタオル、ペットボトル、紙おむつ2枚。

ペットボトルは、髪を洗い流すためのものです。

お湯は、シャンプー・リンス・すすぎまでだと2.5リットルほど必要になるので、お湯を入れる容器は少し大きめのペットボトルを準備して先程の陰部ボトルと同じように穴を3箇所あけてください。

僕は、1.5リットルの容器を使用していましたが女性だと持ちにくく重いかもしれません。

少し小さい1リットルの容器の方が、使いやすいかもしれませんね。

手元にペットボトルや目打ちが無ければ、僕はやかんでも洗髪したことがあるので代用できるかと思います。

その際は、注ぐ水量に気を付けてください。

紙おむつは、頭に敷いて洗い流した水を受け止めるために使います。

僕は、5回吸収の紙おむつを2枚重ねて使用。

通常、紙おむつの吸収回数は1回150ミリリットルで計算されているので5回だと750ミリリットルにしかなりませんが1.5リットルの流水を吸収していましたので2枚重ねで十分でした。

ただ、メーカーによって吸収量は異なるとは思うので、最初は紙おむつの下にビニールシートを敷いて様子をみた方が良いと思います。

紙おむつのメリット・デメリット

洗髪に紙おむつを使うメリットは、準備、後片付けが簡単だと言うこと。

デメリットは、紙おむつのコストが高いことです。

たまに整髪するなら紙おむつで良いと思いますが、一定期間継続するなら1枚100円前後する紙おむつの使用は厳しいと思います。

そんなときは、画像のような空気式洗髪器を準備した方が良いかもしれませんね。

ネットで検索すると、たくさんの種類がでてくるのでチェックしてみてください。

おわりに

今回は、清拭についてでしたがいかがでしたか?

この一連の作業を一度でやるとなると、訪問看護師と2人で行っても40~50分ほどかかっていましたので結構大変な作業になります。

介護をする側、される側、お互いの負担をできるだけ軽減できるよう、体の部位ごとに日替わりで少しずつ行うのが良いかと思います。

特に汚れている部分は毎日、あとは数日で全身が拭ければ良い、というふうに気楽に考えるのも大切ですね。