寝返りの打てない人や、車いす中心の生活をされている方の天敵というべき褥瘡(じょくそう)!

モグラたたきのように出現する褥瘡に、お困りの方も多いかと思います。

今回は、褥瘡の予防を中心にまとめましたので参考にしてみてください。

目次

褥瘡とは?

日本褥瘡学会では、褥瘡を下記のように説明しています。

褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。一般的に「床ずれ」ともいわれています。(日本褥瘡学会HPより)

これだけでは、たかが床ずれだと甘く認識される方もいると思います。

しかし、重症化すると負血症を引き起こし、死を招く可能性があるので実際にはそんなに生易しい病気ではありません。

確かに、褥瘡の初期症状は圧迫を受けた皮膚が周囲の皮膚に比べて赤くなる程度ですが、症状が進むと皮膚がただれて液がにじみ出たり、うみが出て潰瘍(かいよう)にまで簡単に発展してしまいます。

僕も、潰瘍レベルの褥瘡を目のあたりにして、あまりのグロテスクさに今は怖いという認識です。

褥瘡は症状が分かりにくい病気

母は2度、潰瘍レベルの褥瘡を経験しているのですが、2度とも気づいたときは、表皮はなく陥没した穴の中はじゅくじゅくで膿んでいました。

褥瘡の厄介なところは、一旦皮膚がただれだすとあっという間に深部まで皮膚が壊死して傷が筋肉や骨にまで達してしまう進行の早さです。

正確には、進行が早いのではなく皮下で症状が進んでいるのが分からないだけだと思います。

皮膚表面が崩壊して、皮下部分が突然現れたかのように見えるので進行が早いかのように錯覚するのでしょう。

いずれにせよ、褥瘡は症状の進行が分かりにくい病気だと認識した方が良さそうです。

褥瘡は思わぬ場所にできることも

画像は、母が右足を骨折したときのものです。

装具を準備できるまでのあいだギブスで固定していたのですが、たった1週間で膝の外側の出っ張っている部分が軽度の褥瘡になってしまってます。

右腕を骨折して装具で固定していたときも褥瘡になっているので、高齢者の長期間のギブスや装具の固定は注意が必要です。

あと、シーツや衣類のシワは意外と皮膚に負担を与えているのでよく伸ばしてください。

その際、寝たままで引っ張ると摩擦・ずれの原因となるので、面倒でも体を起こして伸ばすようにしましょう。

これって、地味ですが結構大切です。

早めの処置ってどんな処置?医師に診てもらう症状の段階は?

褥瘡が重症化すると、治療を受けても改善が難しくなるので、ご家族が初期症状を見つけて処置することが大切になります。

幸い、褥瘡のなりやすい箇所は、お尻の上のあたりの仙骨部のような持続的に圧力のかかりやすい骨の出っ張った部位にできやすいので、おむつ交換や入浴時にお尻や背中などなりやすい箇所をチェックすると良いでしょう。

褥瘡の初期は、少し周囲の皮膚の色と異なっている程度なので見分けづらいかもしれませんが、疑わし箇所は十分気をつけてあげてください。

早めの処置としては、皮膚が赤く変色している程度の褥瘡なら透明ドレッシング材で保護。

皮膚がすりむけて症状が少し進んでいたら、キズパワーパッドを貼れば回復に向かうと思います。

ただし、貼って治るのはここまでです。

出血していたり、液がにじみ出る段階だとシールは逆効果。

特に、高齢者の皮膚は脆弱(ぜいじゃく)でもろいので、剥がすときに皮膚表面の角質を剥離してダメージを与えかねません。

それに抵抗力が低下している高齢者は、合併症や感染症のリスクも想定しなければならないので医師に診てもらった方が良いでしょう。

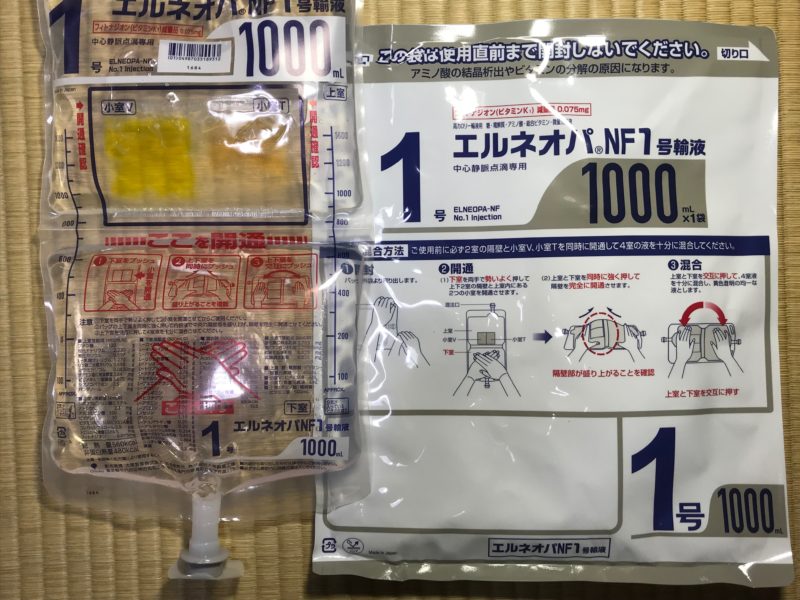

以前、在宅医の指導の下で潰瘍レベルの褥瘡の処置をしたときの記事を添付しておきます。

こまめに車いすに移乗する効果!

褥瘡の主な原因は、長時間の圧迫によるものです。

なので、改善させるには同じ箇所を圧迫しないようにすれば良い訳なのですが、寝たきりだとこれがなかなか難しい。

我が家は、朝、昼、夕の1日3食を車いすで食べさせているのですが、食事の度に車いすに移乗することで褥瘡にならなくなりました。

食後も、すぐにベッドには戻らいようにして、今では1日3回の移乗で合計4~5時間車いすで生活しています。

移乗は大変な作業になりますが、車いすで生活ができるようになると褥瘡対策だけでなく食事の介助も楽になりメリットも多いです。

何と言っても、座り姿勢を長時間保つことができれば自立度が上がり暮らしにメリハリも生まれます。

移乗介助する方法については、訪問サービスを受けた際に手伝ってもらったり、リフトで移乗する用具も介護レンタルであるようなのでケアマネジャーに相談してみてください。

体位交換機能がある介護用ベッドは効果的!

今どきの介護用ベッドは、至れり尽くせり機能がスゴイです。

エアーマットは、体重の圧力が分散されるように設計されていますし、体位交換も自動で勝手にやってくれます。

我が家も介護レンタルしているのですが、本当に助かっています。

自宅で大丈夫だったのに、入院して褥瘡になってしまった!

ありがちな話ですが、看護師が定期的にクッションで体位交換してくれても褥瘡はなるときはなります。

最近は、病院側も看護師の負担軽減につながるので、自動で体位交換するベッドを導入している病院も多いかと思いますので入院時に相談してみてください。

皮膚がただれているけど入浴は大丈夫?

「こんなにひどい褥瘡でも、入浴して大丈夫ですか?」

母が、潰瘍レベルの褥瘡になったときのことです。

在宅医からは、むしろ積極的に入浴するべきという回答でした。

高齢者に限らずですが、免疫力を上げるために入浴はとても効果があるとのことです。

重要なのが、褥瘡部分を洗浄すること、体温を上げること。

身体が温まると、血管が広がって血液の流れが良くなり、免疫細胞が効率よく全身を巡るようになって褥瘡の治癒力も促進するそうです。

よく耳にする、温浴効果というやつですね。

免疫力を高めるためには、バランスのとれた食事や睡眠が重要だとよく耳にしますが、温浴効果でも得ることができます。

それに入浴後、すぐの保湿クリームは効果てきめんです。

衣服を着せる前だと短時間で塗れますし、訪問入浴のスタッフにお願いすることもできるので助かっています。

入浴の是非については、褥瘡の傷の程度やご本人の体調のこともあるので医師に確認してから入浴するようにしてください。

お尻まわりのスキンケアの方法は?

弱酸性のソープでしっかり洗い、ドライヤーでよく乾かし、保湿クリームで保湿する!

おむつの中は、蒸れやすく菌も繁殖しやすいので清潔に保ちたい箇所です。

しかも、褥瘡ができやすい激戦地!

と言う訳で、訪問看護師直伝のベッド上でも行える股とお尻まわりのケアの方法をご紹介いたします。

準備するもの

保湿クリーム(プロペド)、タオル3~4枚、シャワーボトル、ドライヤー、弱酸性ソープ、ビニールシート、ビニール手袋

所要時間 約15分

手順

- ベッドが濡れないように、お尻の下にビニールシート、タオルの順に敷く

- 石鹸を泡立てて優しくさするように洗う

- 洗い終わったら、ぬるま湯で石鹸を洗い流す

- タオルでよくふき取って、ドライヤーで乾かす

- 尿取りパッド、オムツをあてがってから保湿クリームを股とお尻に薄く塗りこむ

ポイントは、高齢者の皮膚は薄いのでタオルでこするのではなく石鹸を泡立てて手で洗ってください。

泡立てなくていいので、泡ソープをおすすめします。

僕はやりにくいので使わないのですが、基本ビニール手袋での作業ですね。

シーツを濡らさないよう、できるだけビニールシートは大きめのものを準備してください。

僕は、オムツのパーケージを2枚重ねてビニールシートの代わりにしています。

タオルを2枚おりたたんでお尻の下に並べて敷いておくと、500ccのペットボトル1本分くらいの流水なら吸収します。

あと、太ももあたりにクッションを入れてその上にビニールシートを乗せれば、水が足元に流れなくて済みますよ!

お尻まわりのスキンケアは、毎日となると大変なので肌の状態が安定しているようなら必要に応じて1日おきや2~3日に1回でも構わないと思います。

おわりに

今回は、褥瘡ケアーのコツについてでしたがいかがでしたか?

褥瘡になると、高齢者は治りにくくさまざまな問題が生じてくるので褥瘡にならないことが何よりも大切です。

肌が乾燥してカサカサだったり、親がかゆみを訴えたりしたときも、皮膚にダメージを受けやすく褥瘡になりやすい状態なので保湿クリームをまめに塗って予防することを心がけてください。