母の病気の転機は、3つあります。

1つ目は、55歳のときの大腸がん。

2つ目が、68歳のときの低ナトリウム血症。

3つ目が74歳のときの大腿骨骨折。

CVポートを増設したのは、2つ目の低ナトリウム血症を発症したときのことです。

今回は、CVポートを増設した経緯、不安だったこと、メリット・デメリットについて解説しますので参考にしてみてください。

目次

CVポートを増設する経緯と不安だったこと

突然、母が意味不明のことを言い出したのは7年前の夏のこと。

病院に、連れて行くと即入院。

その日のうちに、昏睡状態になって生死をさまよっています。

当時、かかっていた医大の主治医からは、

「血液中の塩分濃度が異常に低いので、正常値に戻さないといけない。」

「しかし、急に戻すと脳にダメージを与えるので徐々にしか戻せない。」

「このまま亡くなる可能性がある。」

幸い、4~5日で昏睡からは脱しましたが、その後も入院中に精神の錯乱やけいれん発作を繰り返し起こしています。

当時は、次々に引き起こされる症状に何が起こっているのか分からず、どしゃぶりの雨に打たれているような日々でした。

CVポートの提案があったのは、入院して半年が経つ頃。

退院する直前です。

「自宅で生活するためには、CVポートが必要になる」

主治医からは、ただそれだけでした。

病気の原因どころか、病名すら分からない状態で同意書を渡されても・・・

しかも、半年も入院しているのに急に言ってすぐに選択をせまる( ゚Д゚)

まあ、提案と言うよりは半ば強制ですね。

何のために、体内に器具を埋め込まなければならないのかが分からない!

と言いたくもなります。

僕の不安は、主治医の配慮のなさと説明不足からくるものでした。

CVポートとは

CVポートは、totally implantable central venous access deviceの略。

直訳すると「完全に埋め込みできる中心静脈アクセスデバイス」

心臓近くにある太い静脈、上大静脈につなぐ埋め込み型デバイスと言ったところでしょうか。

CVポートの歴史は、意外と浅く日本で普及しだしたのは10年前からだそうです。

正式には、中心静脈カテーテルの一種で皮下埋め込み型ポートと呼ばれています。

100円硬貨程度の大きさの本体と、薬剤を注入するチューブ(カテーテル)より構成されている小さな医療器具です。

血管内に刺したカテーテルを皮下に留置して、鎖骨下にこのポートと呼ばれる点滴を打つ台(本体)を埋め込んでいます。

用途は、手の甲や腕の抹消の血管からはできない薬剤や高カロリー輸液などを投与するために使用されます。

母も、低ナトリウム血症という病気で、ナトリウムとマグネシウムの継続的な投与が必要となりました。

今となっては、これだけの説明で済む話です。

これらのことを、僕は4~5年後に現在のかかりつけ医から知ることになります。

CVポートのメリット

CVポートは、中心静脈カテーテルの一種です。

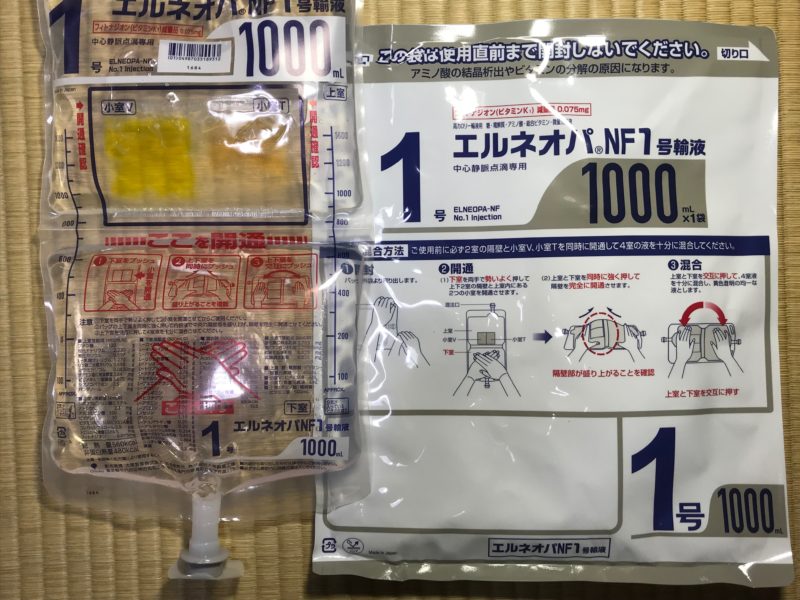

なので、以前の記事で取り上げたエルネオパ(高カロリー輸液)と共通する箇所がいくつかあります。

- 在宅で点滴管理ができる

- 消化管が機能していなくても、水分・栄養の補給が可能

- 外出や入浴が可能

- 穿刺する回数が少なくて済む。1回で確実に針を刺すことができる

- 刺激の強い薬剤を使用しても、静脈炎を起こす可能性が低い

- 年余にわたって長期間使用可能

何と言っても、在宅で療養が可能になる!

我が家もそうですが、これが最大のメリットの方も多いのではないでしょうか。

1~3は、エルネオパのメリットと同じです。

CVポートは、使用しない期間には点滴ルートを取り外して完全にカテーテル管理から解放されるため外出や入浴も可能です。

何度も針を刺すことがない

血管が細く点滴確保が極めて困難な方は、針が入らず何度も刺し直しされた経験を持つ人も多いかと思います。

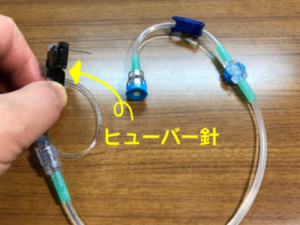

その点、CVポートは皮膚の上から専用の針(ヒューバー針)を刺すだけで確実に刺すことができるので苦痛を軽減できます。

静脈炎を起こす可能性が低い

静脈炎とは、静脈に血栓ができて炎症を起こしている状態です。

症状は、炎症の徴候である発赤、腫れ、痛みなどが静脈に沿って出現します。

原因は、薬の中には酸性の強いものや反対にアルカリ性の強いものがあるため、血管に刺激を与え血管をもろくすることによるもの。

その点、CVポートはカテーテルの先端が心臓近くの太い静脈に留置されるので、刺激の強い薬剤を使用しても静脈炎を起こす可能性が低いです。

CVポートのデメリット

実際に使ってみると、リスクや手続きなど面倒なことも伴うのでチェックしておきましょう。

- 合併症、ポート感染のリスク

- 小手術が必要

- 在宅医療の導入

- 外見上、ポートが目立つ

- 入所できる施設が限られる

合併症、ポート感染のリスク

手術に伴うリスクは、埋め込み手術に関するもの、埋め込んだ後の合併症が起こる可能性です。

ポート感染については、ポート本体や静脈まで伸びているカテーテルは体内では異物です。

とにかく細菌は異物に付着しやすく、感染のリスクが付きまといます。

在宅で管理する際は、ポート部からのルートトラブルなど衛生面に注意が必要です。

小手術が必要

セプタムと呼ばれる本体と、中心静脈につなげるカテーテルを皮下に埋め込むため小手術を必要とします。

局所麻酔で、時間にして30~60分くらいで終わる簡単な手術です。

在宅医療の導入

薬剤や高カロリー輸液を処方してもらうためには、定期的な受診や訪問診療が必要となます。

また、穿刺など日々の点滴管理をフォローする訪問看護師が必要不可欠です。

その際の保険の適用は、在宅医の訪問診療は医療保険。

訪問看護は、介護保険です。

介護保険を利用するためには、ケアマネジャーを専任して要介護認定を受ける必要があります。

外見上、ポートが目立つ

傷が残ったり、埋め込んでいる部分が多少盛り上がって目立つのもデメリットです。

普通の体格の人なら、それほど目立たないかも分かりませんが、母は痩せているので留置したところがかなり膨らんで見えます。

入所できる施設が限られる

穿刺など点滴管理は、医療行為なので介護職員が行うことができません。

このため、特別養護老人ホームなど普通の施設の入所は不可です。

中心静脈栄養など必要な方が、介護施設への入居を検討する場合は看護師が24時間常駐している施設を探す必要があります。

おわりに

CVポートについて、解説しましたがいかがでしたか?

母のように、生きるためには必要不可欠なら迷うこともないですが、そうでない人は難しい選択を迫られる方もおられると思います。

当然ですが、体内に器具を埋め込むのですから不安はつきものです。

しかも、それなりにデメリットもあります。

特に、不安要素は感染の類です。

日々、衛生面に気を付けることに尽きますが、点滴管理を訪問看護師に依存することもできるので相談されると良いと思います。

その意味では、CVポートの手術する病院よりも、退院後の生活をフォローする在宅医や訪問看護の方が、はるかに長く深い付き合いになるので重要です。

CVポートの提案があったとき、在宅医療を担う病院のこともしっかり確認しておきましょう。

エルネオパの記事と、併せて読んでいただけるとより分かりやすいのでぜひご覧ください。