皆さんは、「特別障害者手当」をご存知ですか?

よく似た名の「障害年金」とは、支給される対象者や支給額も異なる制度です。

僕は、ネットで知り得た情報がきっかけでしたが、年頭に特別障害者手当を申請をしたところ有り難いことに受給できることになりました。

この記事では、特別障害者手当の申請方法と認定基準を中心にまとめましたので参考にしてみてください。

目次

特別障害者手当とは

特別障害者手当とは、精神または身体に著しく重度の障害がある人(特別障害者)を家庭内で介護している場合に所得保障の一環として手当てが支給される制度です。

下記が、特別障害者手当の概要になります。

さっそく、この制度の内容をみていきましょう。

特別障害者手当

|

目的 |

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。 |

|

支給要件 |

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。 |

|

所得制限 |

受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。 |

|

支給月額 |

27,350円(令和2年4月より適用) |

老齢年金や障害基礎年金は、国民年金に任意加入していることが受給条件になりますが、特別障害者手当は無年金でも受給できます。

また、この制度は年金制度とは異なるので老齢年金と障害基礎年金の併用が可能です。

特別障害者手当の4つの受給条件

受給条件を要約すると、

1.20歳以上である

2.在宅である

3.所得制限有り

4.重度の障害者(特別障害者)である

「在宅」について

「特別障害者手当」を受給するには「在宅」が条件ですが、有料老人ホームやグループホーム、その他にもサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)にいる人は対象です。

また、ショートステイも在宅扱いとなるため対象になります。

反対に、介護保険制度の施設(特別養護老人ホームなど)、障害者支援施設に入所している人は対象外です。

その他にも、病院に継続して3か月を超えて入院すれば受給していても資格喪失となります。

所得制限について

本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が、一定の額以上であるとき手当は支給されません。

|

扶 養 |

本 人 |

配偶者及び扶養義務者 |

||

|

収入額 |

所得額 |

収入額 |

所得額 |

|

|

0 |

5,180,000 |

3,604,000 |

8,319,000 |

6,287,000 |

(単位:円、令和3年8月以降適用)

4つの受給条件もうち、これで3つは判別できると思います。

「特別障害者」は押さえておきたいワード

特別障害者手当の受給するうえで、「特別障害者」の定義を把握することが重要になるので解説します。

そもそも「特別障害者」とは?

「特別障害者」と聞いて、税法上の区分を思い浮かぶ人の方が多いと思います。

しかし、同じ言葉でも特別障害者手当とは意味合いが異なるので確認しておきましょう。

税法上の「特別障害者」とは

税法上の「特別障害者」を解説しておきます。

障害者には、所得税や住民税などの税金控除の優遇があります。

この障害者控除には、特別障害と一般障害の2種類があって障害の重さによって分けられています。

税法上の特別障害は、一般障害者よりも障害の程度が重く下記の4つの項目に当てはまる方のことを言います。

税法上の認定基準では、身体障害者手帳1級もしくは2級を持っていれば「特別障害者」に該当します。

しかし、特別障害者手当はそれだけでは「特別障害者」には該当しません。

内容が 酷似しているのでややこしいですが、「税法上」と「特別障害者手当」とは認定基準が違う別物だということを知っておいてください。

「特別障害者」認定基準に該当する対象者

下記は、厚生労働省のホームページにある特別障害者手当の概要の中の一文です。

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

いつもながら、文章が長く分かりづらい(-_-;

しかも、ザックリ過ぎて障害の程度が分かりづらいです。

認定基準は、肝になる部分になるので詳しく解説していきます。

特別障害者手当の認定基準

下記が、特別障害者手当の対象となる条件です。

- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方

- 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害が重複している方

- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、食事や用便の始末、衣服の着脱などのことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方

ポイントは、おおむね身体障害者手帳1~2級、または療育手帳A程度の障害が重複していること。

そのために、日常生活において常時介護を必要とする状態の方になります。

障がいに応じて、重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の区分があります。

具体的には、6ヶ月以上寝たきりで介護を受けなければ食事、洗面、トイレ、衣服の着脱など、日常生活で行う動作ができない状態です。

日常生活動作評価表は、リンクを貼っておきますのでご確認ください(特別障害者手当についてのお知らせ/阿蘇市HP)

・両上肢・両下肢・体幹+日常生活動作評価10点以上に該当

・内部障害・その他の疾患+安静度

・精神障害+日常生活能力

障害の程度について

京都府の「特別障害者手当のしおり」が分かりやすかったので、それに基づいて解説していきます。(特別障害者手当のしおり/京都府)

1.別表アの障害が2つ以上ある方

2.別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方

(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)

3.上記1又は2と、同程度以上の障害がある方

(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある方など)

別表ア

⑴視覚障害

両眼の視力の和が0.04以下のもの

⑵聴覚障害

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもので、両耳の聴覚が補聴器を用いても音声を認識することができない程度

⑶両上肢の機能障害

両上肢の機能の著しい障害、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能の著しい障害

⑷両下肢の機能障害

両下肢の機能の著しい障害、または両下肢を足関節以上で欠くもの

⑸体幹機能障害

座っていることができない、又は立ち上がることができない程度の体幹障害

⑹前各号に揚げるもののほか、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

⑺精神障がい

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※⑷下肢、⑸体幹の障がいについては障がい原因が同一の場合は重複できません。

別表イ

- 両眼の視力の和が05以上0.08以下のもの

(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する) - 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

- 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの

- そしゃく機能を失ったもの

- 音声又は言語機能を失ったもの

- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの

- 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害の程度については、個別に判断したものを合算するのではなく総合的な判断です。

障害の重複によって日常動作ができない、言い方を換えると「いかに寝たきりの状態」に近いかで判別しています。

「特別障害者手当」の申請から取得までの流れ

ここからは、特別障害者手当の申請から取得までの流れを解説していきます。

手順① 申請書類を受け取る

特別障害者手当は、厚生労働省が実施する国の給付金制度です。

しかし、申請手続きは市町村が代行して行っているのでお住いの市区町村の障害者福祉担当窓口で必要書類を受け取ることができます。

また、ネットで申請書類をダウンロードすることも可能です。

国の給付制度なので、おそらく申請書類はどの自治体でも同じかと。

僕が、手続きした診断書の様式と同じものがあったので参考にリンクを貼っておきます。(特別障害者手当認定診断書/滋賀県)

手順② 医師に診断書の作成依頼

特別障害者手当は、障害の程度を証明するために医師の診断書が必要です。

診断書を揃えるうえで、注意すべきことが2つあります。

1つは、「専用の用紙」に記入してもらうこと。

2つ目は、診断書を依頼する病院が指定医かどうか確認しておくことです。

大きな病院だと確認不要ですが、個人医院やクリニックの場合は念のため指定医かどうか役所に確認しておいた方が良いでしょう。

僕も、かかりつけ医に眼科が無かったので、役所に申請書を取りに行った際に指定医の病院一覧表を見せてもらっています。

手順③ 各申請書類を窓口に提出

必要書類を、市区町村の障害者福祉担当窓口に提出します。

①認定請求書

②所得状況届

③受給資格者、配偶者、扶養義務者のマイナンバーの通知カードまたは個人番号カード

④診断書(所定の書式)

⑤障害者手帳

⑥口座振替申出書(受給者名義の口座)

⑦同意書

⑧印鑑

⑨住民票謄本(世帯主との続柄表記有り)1通

⑩前年の収入額が確認できるもの(1~6月:7~12月:前年所得)

※年金受給している場合は、その証書または振込通知書、振込額を確認することができる通帳

代理の方が申請される場合は、委任状と代理の方の身元(実存)の確認のために、運転免許書または個人番号カードなどが必要となります。

①②④⑥⑦の申請書類は、お住いの市区町村の障害者福祉担当窓口でもらってください。

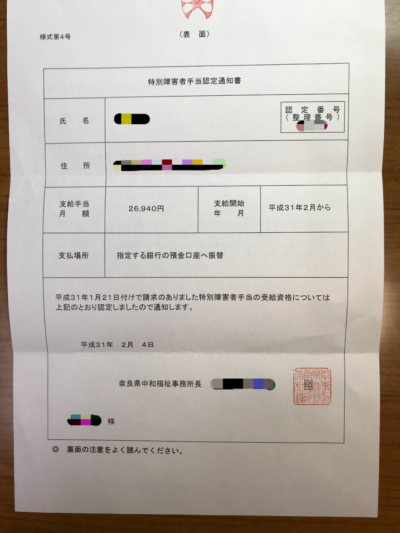

手順④ 審査後、認定可否の通知が届く

母の場合は、申請してから約1ヶ月で認定通知書が郵送で届きました。

申請から取得までの流れは、ざっとこのような流れです。

支払時期は、原則として2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの月の前月までの分をまとめて支給されます。

おわりに

在宅で介護をされている方に、「特別障害者手当」解説させていただきましたがいかががでしたか?

最後に、取得までの一連の作業で手間取ったことは

「肢体不自由」と「視力」の2つの診断書を得るために、母親をそれぞれの病院に連れて行かなければならなかったことです。

病院に行くとなれば、介護タクシーを手配しなければなりませんし・・・

そもそも、母親を自宅から連れ出すこと自体大仕事です(-_-;)

無駄足になるかもしれないのに、なぜそこまでしたのか?

もちろん、受給できる可能性が高いと思っていたからです。

まあ、受給の不可をあれこれ調べていた時間が一番長かったような気がしないでもないですが・・・

この記事をご覧になって、「もしや、該当するのでは!?」と思われた方は、お住いの障害者福祉担当窓口で相談されることをおすすめします。

1.身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている方

2.精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方

3.重度の知的障害者と判定された方

4.いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など

【出典】国税庁「特別障害者」