在宅介護というミッションを遂行していくには、介護サービスを束ねるケアマネとの協力体制が大切です。

しかし、我が家のように利用者の要望や困っていることを掬(すく)い取ることができずに、ケアプランに反映できないケアマネジャー(以下ケアマネ)は、実のところたくさんいるのではないでしょうか?

とは言え、在宅介護を始められたばかりの人に、ケアマネの良し悪しなんてなかなか判別できるものではないと思います。

今回は、これまでの経験からケアマネについて知っておきたいことをまとめましたので参考にしてみてください。

目次

ケアマネに対する介護保険制度の仕組みの盲点と課題

ケアマネの良し悪しは、利用者が置かれている状況の変化に対応したケアプランを作成して、速やかに介護サービスを実施しているかどうかの一点に尽きます。

問題は、提供される介護サービスが適正なのか?そうでないのか?

知識のない利用者やその家族が、ジャッジをしなければならないことです。

介護保険を利用するのに、第三者が定期的に利用者の声を聞いてチェックしてくれる機能があれば、ケアマネに対する抑止力にもなるのですが・・・

残念ながら、現状は介護保険限度額のくくりの中でケアマネの良心に委ねられています。

なので、利用者の生活が良くなるのも悪くなるのもケアマネの腕次第といったところです。

ケアマネにどんなことをお願いすればいいの?

介護保険制度を利用するためには、ケアマネが不可欠とはよく言いますが、具体的にどのようなことをお願いすれば良いのか分からない利用者も多いはず。

そんなときは、ケアマネの仕事の内容を知ればお願いしやすくなると思います。

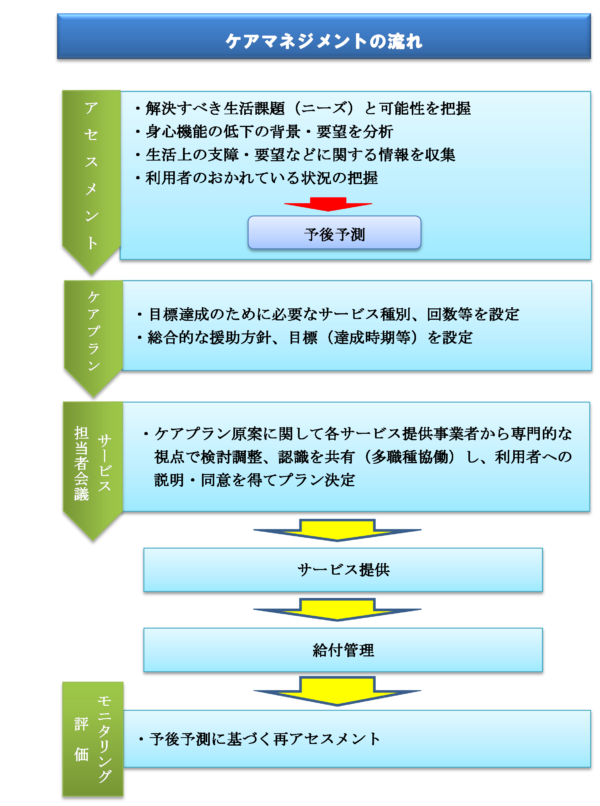

上記のように、ケアマネの業務内容は利用者やその家族の意向や状況をヒアリングしたうえで、ケアプランの作成、サービス事業者の手配、調整、給付管理などを行い介護保険で利用できるように手続きすることです。

主に、利用者の自立支援を手助けすることがマネージメントの目的となりますが、利用者本人だけではなくご家族の手間を減らす手助けや不安を取り除くこともケアマネの重要な仕事になります。

会社勤めをされている方でしたら、ヘルパーやデイサービスを利用して留守中のフォローをお願いできれば安心ですね。

国が提唱するケアマネの理想像とは?

厚生労働省が、記載しているケアマネ像です。(ケアマネジメントの質を高めるために必要なこと)

ここには、数百にも及ぶ「ケアマネとはこうあるべき!」と暗に言っているような内容が記載されています。

これを見た、世のケアマネはきっと思うはず。

役人は、身内には甘いけど民間には容赦なし!

ケアマネにこんなにたくさんのことを求められても・・・

そんなのやってられないよー

僕も、さっと目を通しましたが、これじゃ修行僧じゃんと思うような内容です(笑)

ただ、ケアマネは利用者にとって必要なこと、困っていそうなことを読み取ってケアプランに反映しなければならないので高い能力が求められるのは確かです。

一般の会社でも、マネージメントする役割の人は優秀でなくては務まらないですよね。

ケアマネとは、字の如くケアをマネージメントする職業。

ケアとは、世話や手入れ、メンテナンス。

広い意味では、配慮や気配り、関心をもつ、かまうなど。

介護を必要とする本人や家族が抱えている課題を分析し、必要な支援をマネジメントするのですから、思いやりと誠意がないとなかなか難しい職業なのかと。

収益も大切ですが、ケアマネは利用者を良い方向に導くという志を持った人が本来なる職業だと僕は思います。

少なくてもビジネスだと割り切って、杓子定規に介護サービスを勧めるものではありません。

利用者にとってありがたいケアマネとは?

業務外のことでも、介護に携わることをよく知っていて教えてくれる人がいいですね。

いわゆる、視野の広い物知りの人です。

福祉に関する公的支援制度や、高齢者福祉施設や事業所の知識など。

その他にも、歯医者や眼科、整形外科など往診可の病院の情報にも明るければ本当に頼りになります。

詳しくなくても、「こんなのがあるよ」的なきっかけだけでいいのです。

本業に関わらないので、ケアマネにとってはメリットもデメリットもありませんが、利用者にとっては有益な情報をもたらしてくれるケアマネは頼りがいがある良いケアマネだと言えるでしょう。

逆に、ケアマネの視野が狭ければ、利用者はかなり不自由を強いられてしまいます。←僕の経験(´;ω;`)ウゥゥ

このような観点でみれば、個人開業しているケアマネより看護ステーションのような組織にいるケアマネの方が多くの情報を共有している点で良いかもしれませんね。

ケアマネを替える判断基準は?

ケアマネとのトラブルの記事をよく見かけますが、ケアマネの説明不足によるところが大きいように思えます。

人の心理として、分からないことが不安につながり、トラブルを招いてしまうことが多いからです。

従って、トラブルを招く多くの場合、不安を解消してあげられないケアマネの力量不足によるものだと考えます。

我が家のケースですが、母がこれまで利用した介護サービスは、訪問看護、訪問リハビリ、介護レンタル、訪問入浴、介護タクシーの5つ。

このうち訪問入浴に関しては、自宅での入浴介助に早くから限界を感じていただけに、どのようにして入浴が行われるかや利用料・メリットなどの説明があればもっと早く導入していたと思います。

ケアマネから、ヘルパーや介護ベッドはよく勧められましたが、なぜ必要なのか、メリット・デメリットなどの説明がまったく無く押し売り業者にしか思えなかったです。

利用者は、介護保険制度や介護サービスについて何も知りません。

何も知らない人に理解を得るには、それなりの知識と説明力が必要です。

説明がない・分かりにくいケアマネは、仕事の基本が身に付いていないと判断してケアマネを替えることも視野に入れるべきでしょう。

何事もそうですが、基本が身についていない人が急に改善することなんてありえません。

おわりに

僕の反省点は、ケアマネの業務内容や役割についてちゃんと把握してなかったこと。

こんなものだと、あきらめてしまっていたことです。

勧められたサービスについても、なぜ必要なのか理由を聞いておけば不信感を抱かずに済んだかもしれません。

在宅介護を円滑にしたい思いは、ケアマネも同じはず。

そのうえでケアマネの力量の見極めと、利用者もケアマネにすべて任せするのではなく分からないことや疑問に思ったことは積極的に質問や相談をした方が上手くいくと思います。